|

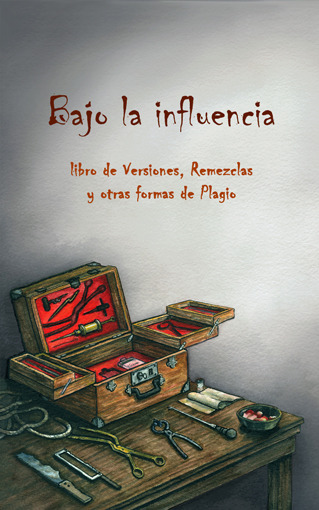

Grupo AJEC nos envía un adelanto de uno de los relatos que ha publicado en la antología “Bajo la Influiencia”, que recopila los mejores relatos escritos por David Miñano

|

|  |

SINOPSIS

En “Bajo la influencia”, bajo su subtítulo de “Libro de versiones, mezclas y plagios”, se esconde una de las antologías de relatos más originales y sorprendentes publicadas por Ajec. Bajo el hilo conductor que es el propio autor, ¿o quizá no?, nos adentramos en historias que tocan todos los palos del género fantástico (terror, fantasía, ciencia ficción) pero a menudo van mucho más allá, trastocando la realidad con apenas un susurro.

Entre las muchas historias y personajes que pueblan “Bajo la Influencia” encontramos a unas mellizas de la Barcelona del siglo XIX unidas irremediablemente por sus cabellos; a un censor de franquista, que lejos de mutilar los textos a su cargo, los convierte en milagros espléndidos. Se rehace una historia de las Noches Árabes y se repite una película de Terry William, que éste copió -a su vez- de Chris Marker. También se traducen documentos desparejos: desde los supuestos últimos párrafos que redactara Lovecraft, hasta un extraño artículo de ciencia escrito por un alquimista dublinés en el siglo XIX.

Y un largo etcétera de textos que ojalá merezcan ser otra vez plagiados por otros y otras, para que algún día alguien vuelva a hacer este mismo libro, pero más perfecto.

Ficha Ténica:

Título: Bajo la Influencia. Libro de versiones, mezclas y plagios.

Autor: Daniel Miñano

Diseño de Cubierta e ilustraciones: Silvia Coll Pascual

Precio: 9,50 euros

Tamaño: 22x15 cm

Páginas: 174

ISBN: 978-84-96013-55-1

El Cabello

Todo lo que hay que hacer es visitar el Museo de Peluquería, que se encuentra en el número 99 de Rambla Catalunya, para enfrentarse a la prueba viva de que la siguiente historia es cierta. Hace unas horas yo estuve por última vez, para poner en orden todas las ideas, fechas, y locuras que había oído y leído en las últimas semanas, y escribirlas aquí sin estorbos de dudas.

Hará algo más de un mes acudí por primera vez al Museo, con ánimo fetichista y la única intención de observar el mechón de pelo del mismísimo George Harrison que allí está expuesto. Descubrí, en aquella visita casual, que retales de pelos de muchos otros personajes históricos se exponían junto al del músico, pero ni la tragedia de Kennedy, o el imperio de Napoleón, me llamaron tanto la atención como el mechón casi infinito de una tal Juana de Irisarri que me hipnotizó sin remedio, convirtiéndose sin aviso en la protagonista de esta historia.

A diferencia de los cabellos conservados de los otros personajes, apenas cuatro cabellos casi invisibles a la imaginación, el mechón expuesto de aquella desconocida Juana de Irisarri constituía todo un ovillo moreno, del tamaño de una castaña, conservado dentro de una campana de cristal. Además, había algo en esa trama de pelo que paralizaba, me hipnotizó mediante un leve movimiento, como si aquel cabello estuviese creciendo delante de mis propios ojos. Andaba yo ensimismado en este crecer de siglos, preguntándome quién sería esa Juana de Irisarri, absolutamente desconocida para mí, cuyos restos compartían lugar con los de Napoleón, cuando una voz de mujer me despertó del encierro respondiendo a mis pensamientos: “Es mi madre”.

La voz era de una mujer de cabello blanco, desapercibida, que aparentaba unos sesenta y cuatro años indefinidos. Resultó ser de veras la hija de Juana de Irisarri, y fue ella quien me involucró en la investigación que finalmente desemboca en este cuento. Quedamos varias veces a lo largo de este último mes, siempre en la Casa Almirall de la calle Joaquín Costa, hablando sólo ella, llorando a veces los dos, explicándome una y otra vez la increíble historia de su madre, y de la hermana de su madre, haciéndome entrega de retales de periódicos, de partes médicos y de cartas de su madre y de su tía, para convencerme de que la historia de Juana y Emilia de Irisarri era exactamente cómo ella la recordaba. Yo, por mi cuenta, también intenté contrastar aquella información de cuento de fantasmas en la hemeroteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la ayuda imprescindible de mi hermana, ya que jamás antes había estado en un lugar como aquel, jamás antes había necesitado documentarme para escribir un cuento. Y por mucho que me esforcé en descubrir la mentira que me andaba explicando Juana — que se llamaba igual que su madre — los libros y los archivos se empeñaban en confirmar una tragedia imposible.

El 28 de Noviembre de 1920 nacían Juana y Emilia de Irisarri, sin más de un segundo de diferencia la una de la otra, unidas por la parte superior del cráneo, causando la muerte de la madre, Montserrat Puig, por las dificultades fatales del parto, según los médicos, o con el corazón roto, según se empeñaba en repetirme Juana. El padre, Juan de Irisarri, un acomodado aristócrata de la industria textil, llegado a Barcelona a la edad de veintiún años huyendo de su apellido de brujas, tuvo que cuidar de sus dos hijas, que en contra de la impresión inicial, resultaron no ser siamesas; pero sí estar fatalmente unidas. Porque con los días, y a medida que les iba creciendo el pelo, Juana y Emilia empezaron a poder separar sus cabezas, y para alivio de toda la familia descubrieron que las dos hermanas estaban unidas tan solo por el cabello. Cada pelo tenía dos raíces, naciendo a la vez del cráneo de cada una de ellas. Por eso cuando el escaso pelo de bebé que había atado a ras de piel a las recién nacidas empezó a crecer, Juana y Emilia pudieron separar sus cabezas, y Juan de Irisarri respiró tranquilo; convencido de que en cuanto la longitud del cabello de sus hijas fuera suficiente mandaría al más delicado barbero de Barcelona que lo cortase, separando para siempre a las dos niñas. Pero no fue así.

Los informes médicos en este punto son vagos, poco exactos, y demuestran los esfuerzos insomnes de varios médicos por intentar explicar con palabras de ciencia un fenómeno de bruja: “…el cabello de Juana parece encontrar el equilibrio eléctrico en el cabello de Emilia, y viceversa. Atrayéndose irremediablemente, como dos imanes cuyos polos opuestos, por unas fuerzas magnéticas, invisibles, pero no por ello no existentes, se atraen hasta unirse…”, ésta es la explicación que un tal Doctor Subirach escribió para justificar el hecho de que no pasaran más de diez minutos desde que el barbero cortara el cabello de las gemelas hasta que volvieran a quedarse unidas como siempre. Creciéndoles el pelo a simple vista, según los testigos, y atándose uno a uno cada cabello de sus cabezas, hasta fundirse en una sola cabellera que ataba de nuevo a las dos pequeñas. De este fantástico acontecimiento queda constancia en los periódicos de la época: así, en la sección de sociedad de la Vanguardia del 11 de Mayo de 1921, debajo de la noticia de una plaga de langosta que arrasaba el campo de Aragón, se puede leer una breve nota donde se explica que las hijas de Juan de Irisarri, “…conocido hombre de negocios, por la colonia textil que lleva su nombre y por poseer una extensa fortuna…”, sufren una “…rara enfermedad que les provoca estar unidas por el pelo de sus cabezas…”, y, “…pese a los intentos de médicos y especialistas por separarlas definitivamente, parece ser que el cabello de las niñas vuelve a crecer de igual manera, sin poder explicar por el momento este fenómeno.”

Unos días después, el 24 de Mayo, aparece, también en la Vanguardia, una noticia algo más extensa, en la que se citan directamente fuentes médicas que niegan cualquier tipo de suceso sobrenatural en el caso de las gemelas de Irisarri, y apuntan justificaciones parecidas a las presentadas por el Doctor Subirach en su informe. En esa misma noticia también se comentan unos extraños rumores sin fundamento que estaban afectando a la familia de Irisarri y a la familia Puig, de lo que se deduce que entre las gentes de Barcelona había corrido la noticia de Juana y Emilia, y por lo que apuntan las palabras de la Vanguardia el término brujería era el más utilizado para comentar el extraordinario caso.

Es imposible hallar más noticias relacionadas con las dos hermanas hasta veinte años después, cuando el fatal desenlace, que sí fue seguido y narrado con detalle por la prensa local. Puede ser que se dejara de tratar el tema por falta de interés, pero sospecho, en contra de la opinión de Juana hija, que Juan de Irisarri impidió que se siguiese exponiendo su vida, y la de sus hijas, de aquella manera. El interés popular de la época quedó calcado en una leyenda que encontré por casualidad mientras aún buscaba bibliografía para contradecir a Juana: la encontré en un libro titulado “Contes de Barcelona”, editado hace muchos años una sola vez, en el que se recopilan cuentos y leyendas populares de la primera mitad de siglo. En una de esas historias, habladurías, fechada de forma orientativa en 1930, se habla de dos niñas que nacieron atadas por una larguísima melena pelirroja, que las tijeras eran incapaces de cortar, y que incluso al morir una de ellas tuvieron que enterrar a las dos, juntas, por la imposibilidad de romper el lazo que las unía.

Aún así Juana tiene completa documentación escrita, que va desde el nacimiento de su madre y su tía hasta la muerte de la mayor de ellas, que parece corroborar cada una de las palabras que ella recuerda, que recuerda de haber oído mil y una vez durante su infancia... Estas pruebas consisten en varios manuscritos firmados por Juan de Irisarri, en dos diarios de más de quinientas hojas cada uno, pertenecientes a las hermanas, en una carta firmada por Francesc Burriel, amante de Juana, y por último en una tremenda nota de auxilio que nadie debió leer hasta ser demasiado tarde.

Con la muerte de Montserrat durante el parto, Juan de Irisarri se hundió en una tristeza de la que no escapó en los cuarenta y tres años, dos meses y quince días que vivió sin ella. Pese a mantener el honor de su apellido y su condición social para siempre, en realidad se arruinó a los pocos meses de morir su esposa, por el descuido de los negocios por sus ojos de luto. Vivió de las migajas de una riqueza inmensa, y lo poco que le fue quedando se lo gastó en intentar salvar a sus hijas de la tragedia a la que estaban condenadas. Parece que quiso a sus hijas mucho, pero con un amor de padre muerto. Juana me lo describía como un anciano que no estaba, y de los recuerdos de él conoce Juana la mayor parte de la historia de su madre. Juan de Irisarri cuidó a su nieta con una obsesión de loco, y aunque, muy probablemente, Juana me recrimine estas palabras, yo creo que ella misma se contagió de esa tragedia brutal, y heredó de su abuelo unos ojos que nunca están.

Las dos hermanas, unidas por una melena morena, vivieron toda su infancia, quizá toda su vida, aisladas del mundo. Cuando aún eran pequeñas sus cuidadores les cortaron el cabello en varias ocasiones, con la esperanza de que no sucediese lo que siempre sucedió: en cuestión de unos pocos minutos el pelo de las gemelas crecía meses, buscándose sin remedio, formando una vez más esa melena que las ataba desde nacer. A partir de los diez años, que es cuando empieza a escribir Juana su diario, un auténtico testimonio de encierro y sufrimiento, fueron ellas mismas las que se negaron a que las intentaran separar, en gran medida porque sabían de la inutilidad de aquellos intentos, pero también porque parece ser que aquel crecer desmesurado, sobrenatural, les provocaba un dolor insoportable. En el diario queda descrito en varias ocasiones este hecho, y anuda las tripas leer en una letra de niña unas palabras de anciana: “…yo y mi hermana hemos dicho que no. No nos volverán a cortar el pelo nunca más en el mundo. La última vez se me arrancó lo ojos por dentro. Y a Emilia le salía sangre por las orejas, diga lo que diga Asunción. […] Cuando me crece el pelo rápido es como si se me estirase el cerebro: estar muerta debe ser más tranquilo que eso…”. Estas palabras las escribía Juana el 15 de diciembre de 1930, en una de las primeras páginas de su diario. Les debieron regalar los diarios para su décimo aniversario, pero Emilia no empezó a escribir en él hasta algunos años después.

Juan de Irisarri escribe acerca del regalo en uno de sus manuscritos, parece ser que lo recomendó uno de los profesores de sus hijas, para favorecer en las hermanas la sensación de mantener dos vidas separadas, según escribe Juan: “…me ha dicho que podrían llegar a creerse una sola persona. Dice que muchos hermanos siameses acaban respondiendo a un solo nombre, a creerse una sola alma”. Son unos libros grandes, de más de quinientas páginas, repletos de frases hasta los márgenes, y sólo el empeño de Juana hija de no publicarlos impedirá dar a luz dos de los libros más increíbles que he leído jamás.

Otro desgarrador pensamiento acerca del dolor del crecer de su cabello lo encontramos el 25 de noviembre de 1931, tres días antes de cumplir los once años: “…quieren cortarnos el pelo para nuestro cumpleaños, para que lo celebremos como niñas normales. El otro día una niña por la calle nos escupió. Yo prefiero no cumplir más años antes de que me separen. Emilia sí que quiere, y es porque no se acuerda de cómo casi se desangra la última vez. Ahora mira por la ventana, el pelo nos ha crecido bastante, podemos andar a un metro separadas, si lo cortan quizá volvamos a tener que dormir con las espaldas pegadas, quietas, como cadáveres…”. Hay cientos de recuerdos de muerte, como éste, en los diarios de Juana y Emilia, marcas de una desolada vida como nadie ha escrito jamás: algo más adelante la misma Juana escribe: “…ayer soñé que corría y corría sin parar, sin miedo a tropezarme, sin la sombra de mi hermana haciéndome sombra; cuando por fin paraba, cansada yo, no ella, descubría que la cabeza cortada de mi hermana continuaba atada a mi cabello, y que la había arrastrado todo el rato, dejando un rastro de sangre, de piel… Lloré mucho, desperté llorando. Y ahí estaba Emilia, como siempre, y entonces lloré de casi desear que Lo siento…”.

Vivieron en un encierro de manicomio, con la locura de su padre y con el fantasma constante de la muerte de su madre: la primera frase que escribió Emilia en su diario, que aún no estando fechada puede deducirse que fue escrita cuando ella tenía unos diecisiete años, resume esa infancia: “Ya tengo ganas de la soledad de la tumba”.

Coincidiendo con las primeras palabras de Emilia en su libro, Juana se enamoraba locamente del hijo de uno de los sirvientes de la casa. Escribiría su nombre y su primer apellido, Francesc Burriel, durante catorce hojas seguidas del diario, y no haría otra cosa que pensar en él desde el primer momento en que lo vio. Hasta ese jueves, 15 de febrero de 1937, Emilia y Juana se habían necesitado para respirar. No había otro mundo. Ni siquiera sabían de una guerra que estaba asolando el país. Juana explica que su abuelo jamás se creyó los dolores del crecer del cabello de sus hijas, y que siempre creyó que lo que pasaba era que aquellas dos niñas se querían casi como amantes, y no concebían estar separadas. Lo que es seguro es que las dos hermanas se quisieron a morir, se necesitaron para vivir, sin dudarlo, hasta que el demonio del amor se cruzó con la mirada de Juana, y el desastre fue inevitable.

Juana amó durante mucho tiempo en secreto, solo confesándoselo a Emilia, que era como decírselo a sí misma. Emilia había notado el temblor de las tripas de su hermana desde la primera vez que se cruzaron con Francesc, y había sentido, casi llorando, que su destino cada vez olía más a mierda, empezando a escribirlo como loca en el diario que ya tenía olvidado. A Juana le atormentaba la idea de desear un amor imposible, creía que nadie en el mundo podría enamorarse de una muchacha como ellas. Decidió olvidarse de él, pero pronto entendió que aquello era como intentar olvidarse de vivir, y lloró sin dormir decenas de noches, sin plantearse siquiera acercarse a aquel joven que la miraba de lejos, con una sonrisa. Pero un día, distinto de los otros, Francesc le cambió la vida diciéndole al oído: “Saps que ets preciosa?”.

Emilia vivió aquella historia de amor encerrada en su diario, garabateó, en apenas dos años, cada una de sus quinientas hojas. Cada vez que Juana y Francesc estaban juntos, Emilia se apartaba todo lo que podía, se ponía el libro sobre su regazo, y escribía sin sentido durante horas; a veces transcribía los susurros de los amantes, pero siempre los acababa tachando, arrepentida de no poder dejar de existir. Aquella historia duró aquellos dos años que se pasó Emilia escribiendo. En ese tiempo Juana se enamoró hasta las manos de Francesc, lo quiso por encima de su vida, de la de su hermana, por lo que la noche en que Francesc y Emilia se confundieron en sueños no podía anunciar otra cosa que la muerte. Esa maldita noche el joven empezó a acariciar la piel de la otra hermana, creyendo quizá que era Juana, pero sin duda pronto tuvo que saber de su error, y acarició. Emilia, que nunca jamás, ni en el más desesperado ataque de rabia, se había atrevido a escribir que odiaba a su hermana, prestó su piel a esas manos. Y en el más absoluto silencio, como tantas veces se habían tenido que amar antes Juana y Francesc, imitaron el amor. Casi sin terminar, ella se le acercó al oído de él, y le dijo que no se atreviese nunca jamás volver a pisar esa casa, o lo mataba con sus propias manos. A la mañana siguiente Francesc ya no estaba, y no volvió a estar nunca, acobardado por las palabras de Emilia, sabiendo de veras que no había ninguna posibilidad de volver a esa casa y no acabar muerto. Al despertar, Juana no se preocupó por esa ausencia, estaba demasiado impaciente en contarle a su hermana lo que ya sospechaba desde hacía varios días, y que esa noche un bendito sueño le había confirmado: estaba embarazada. Emilia respondió llorando, y aunque hasta ese momento no había dudado ni un instante en confesar lo sucedido, de repente supo que no podía más que callarlo todo, para siempre.

“Acabo de soñar con demasiados muertos, no pueden ser otra cosa que los recuerdos de la recién persona que está creciendo en mis propias entrañas. Me tiembla vida”. Desde esta nota, que debió escribir Juana esa misma mañana, hasta la siguiente, con una hoja arrancada de por medio, debieron pasar varios días. Las siguientes palabras ya anuncian la mayor desgracia del mundo: “No he vuelto a saber nada de Francesc. Estoy segura que ella sabe algo. Nunca nos hemos callado nada, y ahora ella no hace más que callar. No quiero llorar, pero estoy llorando, me niego a esperar, pero lo estoy esperando… Si no vuelve a aparecer no puedo más que morirme. Si lo siento, es por mi hija…”.

La carta de Francesc Burriel está fechada unos siete meses después de aquello. La envió en un sobre extraño, y anónimo. Pero eso no engañó a Emilia, que supo perfectamente desde el primer momento de quién era esa carta, y qué era lo que decía. Aún así dejó con calma que Juana leyese aquellas quince líneas, torpemente escritas. No se volvieron a dirigir la palabra, nunca, ya no tuvieron tiempo: Al día siguiente, la mañana del 22 de agosto de 1940, Emilia amaneció muerta.

Con el fallecimiento de Emilia se inicia de nuevo el interés de la prensa por las dos hermanas de Irisarri. Las noticias se suceden a diario, desde el 23 de agosto, que se comenta la muerte de la joven gemela, volviéndose a detallar la “rarísima enfermedad que maltrató a las hermanas”, hasta el nacimiento de Juana de Irisarri, nieta. La Vanguardia se hace eco de la sospecha generalizada de que Juana era la asesina de su propia hermana gemela. Parece ser que hubo investigación policial al respecto, a cuyos documentos, si aún existen, no he tenido acceso. Pero uno de los manuscritos de Juan de Irisarri permite intuir el desarrollo de dichas investigaciones. Es un borrador de una carta, cuyo destinatario no se especifica pero que parece ser algún alto cargo del gobierno. En ella Juan de Irisarri agradece “la amistosa prudencia de la policía”, y con sutileza recuerda la modesta ayuda que él mismo aportó al bando nacional en la Guerra Civil. En cualquier caso, parece que el entorno de la joven siguió acusándola a ella de la muerte de Emilia. Incluso después del fatal último desenlace. Las declaraciones que realizó Francesc Burriel para un periódico local, donde explicó detalladamente lo sucedido, agravaron aún más las sospechas.

En La Vanguardia del 25 de agosto aparece: “La tumba de Emilia de Irisarri, recientemente fallecida en extrañas circunstancias, ha sido salvajemente profanada…”.

En realidad esa noticia hace referencia a la tortura última que sufrió Juana, antes de morir. Desde el mismo momento en que la separaron del cadáver de su hermana empezó a sentir crujir sus entrañas. Lloró partida. El cabello parecía no crecer, al menos no tan rápido, pero el dolor de sus ojos era mayor que nunca. En el diario tan solo escribió “he muerto”. Nadie se lo dijo directamente pero pronto entendió que todos creían que ella había matado a su propia hermana, incluido su padre. Centró todos sus esfuerzos en olvidarse del mundo, en sobrevivir, aunque sólo fuera por dejar vivir a su hija. Así que se encerró en una pequeña habitación, antiguamente ocupada por el servicio, cuya ventana daba al cementerio familiar, porque era allí donde menos le dolía el infierno de su cabeza.

El día después de haber enterrado a Emilia, Juana se despertó con el cuerpo en calma, pero descubriendo rápidamente, con el terror en las manos, que su cabellera había crecido durante la noche, había escapado por la ventana de su habitación, buscando con desespero el cabello de su hermana muerta. Asomada a la ventana vio, rota, cómo el cabello de Emilia también había escapado de la tumba, de la tierra muerta, arrastrando hasta la superficie medio cadáver, blanco, que en esos momentos era olisqueado por un perro callejero. Se arrancó el pelo a ras de piel, con sus propias manos, con los dientes, y se puso a parir a su hija, con el deseo profundo de poder morir de una maldita vez.

Esa misma noche parió a Juana, que como ella siempre supo, era niña. Casi sin ayuda de nadie. Aprovechó el primer abrazo para sentirla por última vez. Trasladó a su diario el último día de su vida. Y arrancando una hoja escribió un profundo grito de auxilio: “Esta noche voy a morir”.

A la mañana siguiente la encontraban muerta en calma, con su niña entre los brazos, y con la melena morena, que había crecido de nuevo, enroscada alrededor de su cuello, asfixiándola. Así la describe su padre, que fue quien la encontró, y termina garabateando: “es imposible que se halla matado ella misma”.

La Vanguardia del 27 de agosto de 1940 titula una de sus noticias breves:

“Juana de Irisarri, presunta culpable de parricidio, se suicida”.

Agradecimiento

Evidentemente le debo todo este relato a Juana de Irisarri, hija, y madre.

El ovillo de cabello, que mide unos doscientos metros, y que según me dijo Juana es uno de los mechones que se arrancó su madre en la locura de la última noche, está expuesto en el Museo de Peluquería de Raffel Pages.

A Luis E.Prieto, que tachó mis más brutas torpezas del texto original.

Por último agradecer a Majo, mi hermana, su infinita ayuda en ese laberinto de tiempo que es una hemeroteca.

Fin

|