Al Persa, con afecto, absenta y una fumadita, mientras en el viejo cassette suena la entrañable voz chillona de Mistinguett.

Conocí a Lovecraft entre los trece y los catorce años. No es que lo conociese en cuerpo presente - puesto que el cadáver ya debería estar hecho cenizas a principios de los 80 -, pero sí que entré en contacto, ni que fuera levemente, con el alma y la personalidad del autor. Fue a través de la lectura, por supuesto. Concretamente lo descubrí en una reseña biográfica que había en la última página de un fascículo de la ahora ya mítica enciclopedia "Lo Inexplicado". En aquella época empezaba a sentirme atraído hacia los temas ocultos y parapsicológicos y, muy de vez en cuando, conseguía engañar (hay quién prefiere el verbo "seducir") algún familiar o conocido para que me comprara fascículos sueltos de la mencionada enciclopedia. Así pues, esa fue mi primera toma de contacto con Lovecraft. La reseña en cuestión era muy somera y no profundizaba demasiado en la vida y obra del escritor, pero iba acompañada de unas ilustraciones de Druillet que me fascinaron, y el texto hacía referencia a ignotas vidas pasadas de seres extraños que se recopilaban en unos no menos extraños documentos muy anteriores a la Edad Media e incluso a la Edad de Piedra. Y por ahí mezclado aparecía un loco árabe de nombre enrevesado y un libro no menos extraño, un tal Necronomicon. O sea, que no entendí nada; pero presentí que, más adelante, el tema y el nombre de Lovecraft (con esa peculiar eufonía - o cacofonía, eso va a gustos -) se me harían familiares. Así fue, en efecto. Pero tuvieron que pasar todavía unos años.

Mi primer libro lovecraftiano

De hecho, no fue hasta los dieciséis cuando leí mi primer libro de Lovecraft. Le tocó la lotería a El caso de Charles Dexter Ward, en un tiempo en que en el instituto, y enmarcadas en las clases de filosofía, estudiábamos diferentes tipos de neurosis y patologías psicológicas (momento clave en el que uno se da cuenta que, por más sano que esté, está loco; y por consiguiente todo el mundo está loco). Encontrarme justo entonces con una novela que empezaba con el relato de un tipo loco que se había escapado del manicomio me ayudó a ver con mayor claridad las causas y efectos que conlleva el mundo de las sintomatologías psíquicas que tratábamos en aquellas clases que tanto me interesaban (¿es enfermizo, esto de la psicología?). A medida que avanzaba en la lectura mi atención y curiosidad por la trama aumentaba, aderezada con elementos escogidos con precisión por Lovecraft, que remitían directamente a arquetipos universales que hacían vibrar las finas cuerdas del alma. ¿A qué tipo de elementos me estoy refiriendo? Sencillamente, y entre otros, a cuidadosas descripciones de arquitectura que podemos encontrar a nuestro entorno - la arquitectura crea paisajes, sitios y momentos -, referencias más o menos claras a símbolos pictóricos de interpretación universal - cruces, pentágonos, y geometrías diversas -, el protagonismo en el relato a cierto tipo de sales - con claras referencias a la alquimia tradicional -. En fin, todo un conjunto de aspectos y ligazones que, enmascarados por Lovecraft bajo la tela protectora de credos pseudopaganos, me remitían una y otra vez a detalles, maneras y rituales propios de los rosacruces, masones, alquimistas y ocultistas en general, por los cuales sentía atracción en aquellos momentos. Me dio la impresión que El caso de Charles Dexter Ward era una lúcida amalgama multicolor, más o menos documentada - y edulcorada -, que ponía en escena y hacía actuar ese conjunto de elementos de manera que recordaban claramente algunos pasajes de grimorios clásicos como Pactum, el Enchirindon o Las clavículas de Salomón y también libros más modernos de magia como los de Papus, Aleister Crowley o Éliphas Lévis.

La vida es mujer. Y la mujer, literatura.

Entre las lecturas literarias y las de los libros de texto de filosofía me cayó en las manos una retadilla de panfletos, fanzines y publicaciones de diverso y dudoso origen que hablaban de Lovecraft (resultado de algunos viajes místicos y etílicos por los tugurios del raval y del barrio chino barceloneses). Ahí empecé a enterarme un poco de su vida y su obra, rambleando enamorado de todas las mujeres que encontraba a mi paso e intentando llegar a casa entero, con la menor trompa posible. Mientras unos artículos ponían de manifiesto que sus redactores adoraban al escritor de Providence y lo ponían como ejemplo a seguir, otros se lo cargaban sin piedad tanto a nivel literario como a nivel humano. Con el aroma de El caso de Charles Dexter Ward como telón de fondo y las nuevas cosas que aprendí sobre el autor, comencé a notar, cada vez más perceptible, ese aire familiar característico de los "sin suerte" que siempre ha sido tan caro a mi. Igual que me sucedió con Baudelaire, Poe o Maupassant, el perfume de Lovecraft tenía matices lúgubres que enardecían el alma y la llevaban por el camino de la pasión noble del corazón. En fin, cosa de mística, supongo. La realidad es que el escritor, con sus penas, sufrimientos y mediocridades se me hizo cercano; era un buen tipo que no encajaba en esta vida (y de aquí sus aparentes salidas de tono, como el hecho de no mostrar placer por la embriaguez etílica, o redactar cuatro frases con cierto tono racista; anécdotas puntuales que únicamente ponen en relieve su particular rebeldía ante la mierda de vida que le tocó vivir). Creo que fue por esa época cuando empecé a tomar de manera asidua absenta y a escuchar las melodiosas canciones de Édith Piaf, Charles Trénet, Mistinguett, Maurice Chevalier y Aristide Bruant, entre otros clásicos de la música francesa, adaptando a mi manera - salvando por supuesto todo tipo de cronos y espacio - una bohemia utópica imaginada a través de prototipos como Toulouse-Lautrec, Max Jacob, Verlaine, Gérard de Nerval, Alfred Jarry, y profundamente enraizada en los estándares pictóricos popularizados por el ya citado Toulouse-Lautrec, Utrillo, Alfons Mucha...- con toda la parafernalia que conlleva - de la mítica, y mágica, ciudad de París. Por cierto que París me remite una y otra vez, puede que erróneamente, al relato de La música de Erich Zann, a esa fascinante rue d'Auseil tan bien dibujada en el texto lovecraftiano, a la buhardilla desordenada del músico mudo con telarañas por aquí y por allá... Y, también ignoro el porqué, hago paralelismos entre los sonidos que hacían estremecer el espíritu del protagonista con algunas canciones de Joséphine Baker.

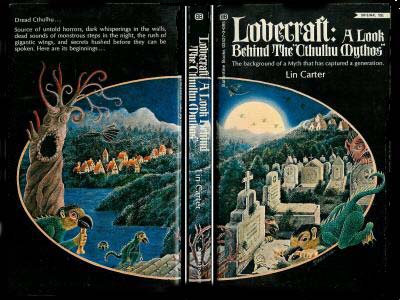

Pero a lo que íbamos... Que la vida de Lovecraft ha sido maqueada y maquillada tantas veces como ocasiones se ha hablado sobre él de manera post-mortem. Que si era un chiflado, que si un genio, que si un solitario incomprendido, que si un anti-semita poco coherente... No obstante todos los panfletos, revistas y folletos varios que llegaron a mis manos coincidían en señalar, más o menos explícitamente - algunos implícitamente -, que en la vida del escritor las mujeres no tuvieron demasiado peso. A pesar de ello, revisando esas mismas biografías que parecen querer enardecer este aspecto, de lo que se da uno cuenta es que, precisamente, la vida y la obra de Lovecraft se puede dividir, básicamente, en tres épocas que corresponden (mira por donde) con tres nombres de mujer: Sarah (su madre), Sonia (su esposa) y Lillian (su tía). No es de extrañar, puesto que en la vida de todo gran hombre siempre hay, como mínimo, una gran mujer a sus espaldas. Tal afirmación categórica pertenece al refranero popular y, como en tantas otras ocasiones, no se equivoca tampoco esta vez (a pesar de lo que diga la ahora ya vieja canción de Gabinete Caligari, Malditos refranes...). Me parecía bastante lógico: Sarah pertenecía a la época de aprendizaje, Sonia a la de consolidación, y Lillian a la de consagración... Andaba yo con estos pensamientos y clasificando las obras que corresponderían a cada etapa cuando, de viaje por Francia, encontré una revista (Europe, marzo de 1980) donde un tal Jacques Goimard había deducido lo mismo que yo y firmaba un interesante artículo bajo el título de Lovecraft entre l'en-deçà et l'au-delà. De ahí que dejé de hacer cábalas, puesto que el hombre del artículo ya las había hecho por mi: a la etapa "Sarah" corresponderían la mayoría de artículos y poemas que escribió Lovecraft en su vida, y una decena de relatos cortos (como Dagon), básicamente influenciados por Poe, Blackwood y Machen. La transición hacia "Sonia" lo marcaría el descubrimiento que hizo de Lord Dunsany y relatos del estilo de La declaración de Randolf Carter, basados en el recuerdo de algunos sueños. El periodo pleno ya de "Sonia" iba vinculado a su época más fértil, la de mayor productividad: multitud de cartas a amigos y conocidos, y una cuarentena de relatos, más largos y de más calidad que los anteriores. Además también fue en esa época cuando redactó el grueso del ensayo El horror en la literatura... Hasta que se separó y retornó a casa con su tía (su madre ya había muerto). El tercer periodo vital (y por tanto también literario) del escritor, el que denomino "Lillian" empieza con la finalización del mencionado ensayo y la redacción los primeros textos que lo mitificarán: La llamada de Cthulhu y La llave de plata.

La llave de plata y otros arcanos.

Pero en mi vida, ¿acaso estuvo Lovecraft en el momento oportuno y en la ocasión oportuna? Probablemente no. A veces me he planteado la cuestión y, aunque no me puedo quejar de mi idilio con las páginas impresas de El caso de Charles Dexter Ward - he de reconocer sinceramente que no fue mal mientras duró -, la verdad es que siempre he creído que si mi primera experiencia literaria con Lovecraft se hubiese iniciado con La llave de plata, nuestro noviazgo hubiera tenido un mejor comienzo, una luna de miel apabullante y una prolongación del amor sincera y cariñosa. Porque envidio de mala manera, sanamente supongo, a Randolph Carter, el protagonista de La llave de plata, puesto que consiguió lo que muchos de nosotros alguna vez hemos deseado y que, quizás nunca conseguiremos: franquear el mundo real y penetrar en cuerpo y alma en el fantástico mundo onírico que todos llevamos en nuestro interior (o exterior). O sea, vivir en un mundo - virtual o no - a tu manera y hecho a tu medida (ni Frank Sinatra, aullando su famosa canción a grito pelado por medio mundo, lo consiguió). En pocas palabras, habitar en el Paraíso, en tu Paraíso particular. Ideal. Por eso lo envido, ¿cómo evitarlo? (ver Lovecraft Magazine 3). La cuestión, según parece, radica en encontrar la llave de plata (es decir, el Ankh; ya lo decían los viejos egipcios que servía para algo...)

Leyendo, leyendo, me topeté con relatos tan bien llevados como En la cripta, El grabado en la casa, Aire frío o Las ratas en las paredes, que me recordaron los ambientes claustrofóbicos de perfume gótico y tan preciados por Edgar Poe. En narraciones como esas me resulta extremadamente fácil dejar ir la imaginación e introducirme en la trama, viviendo momentos y situaciones que siento muy familiares en mi interior y que me permiten romper con los moldes "metro-trabajo-dormir" que me esclaviza en mi cotidiano sobrevivir metropolitano. Varias veces he recorrido caminos angostos de montaña y grutas ignotas con las narraciones de Lovecraft en la cabeza. En ciertos momentos y en ciertos lugares, - en determinados castillos ruinosos, cavernas y cementerios olvidados de Valencia, Catalunya, Aragón y Occitania, por ejemplo - he sentido la llamada de la naturaleza salvaje que se reflejan en algunos parágrafos de los textos más iniciaticos de Lovecraft, como pueden ser La declaración de Randolph Carter, o Encerrado con los faraones (ver Lovecraft Magazine 2). Es entonces cuando uno se da cuenta que en los escritos de Lovecraft hay algo de realidad, de verdad cercana a nosotros; ese algo no se define y esa indefinición es lo que nos produce intranquilidad y, ¿por qué no decirlo?, miedo. Es lo que el propio Lovecraft dejó escrito:

El mayor miedo de la humanidad es el miedo a lo desconocido.

Lo desconocido puede provenir del exterior o de nuestro propio interior pero en las ocasiones que sentimos esa presencia extraña, ajena, dudamos de donde procede, y eso todavía aumenta más el temor que sentimos. Nos desconocemos tanto que nos tememos, dijo alguien en cierta ocasión. Guy de Maupassant lo exponía claramente en el relato ¿Él?, cuando confesaba que ¡Tengo miedo de mi!. ¿Cómo vamos, entonces, a no temer lo que nos rodea?, añado yo.

Consejos a los jóvenes escritores.

En mi vagabundeo literario como autor y traductor he visitado textos raros y ensayos aburridos, poco frecuentados por el lector en general. Uno de estos documentos me condujo al conocimiento de la existencia de escritos tan curiosos como The Notes and Commonplace Book, o Suggestions for a Reading guide, entre otros. El primero de ellos es una especie de ensayo donde el prisionero de Rhode Island daba unos consejos a los escritores incipientes, y el segundo es un texto que sugiere una guía de lectura al gusto de Lovecraft. La verdad es que ahí se refleja que era un gran y buen lector. No faltan los clásicos, y añade una serie de libros y autores que con el paso del tiempo también se han convertido en clásicos. Por otra parte, sus ideas de cómo redactar un buen cuento pasan por la concepción fundamental de trabajar el texto, rescribiéndolo varias veces a base de sinopsis y autocríticas, pero siempre dejando margen a la libertad de la idea original. Para Lovecraft, la creación de atmósferas adecuadas es muy importante, así como el tono de la narración y el punto de vista desde donde se explica la historia. En realidad sus posiciones literarias son bastante parecidas a las concepciones actuales que se dan por buenas dentro de los cánones contemporáneos. En esto comparte modernidad de pensamientos con Edgar Poe, quien reflejó sus pareceres de creación literaria en ensayos tan influyentes como La filosofía de la composición y El principio poético. El caso es que quedé subyugado durante un tiempo por la lectura de los ensayos lovecraftianos, hasta el punto que influyeron notablemente en mi quehacer literario por lo que se refiere a la estructura en la creación de relatos, y pronto me planteé la posibilidad de traducir (o versionar) los dos ensayos que he mencionado. Finalmente se dio la ocasión, en 1999, de conjugar ambos ensayos en una sola versión, que reuní conjuntamente con las traducciones de El principio poético, de Poe, y Consejos para jóvenes escritores, de Baudelaire, en un volumen bajo el título de Ideas para los escritores. Se suele decir, tanto de Baudelaire, como de Poe y de Lovecraft que hacían igual que los curas: predicaban lo que no realizaban. Pero a pesar de todo, es interesante conocer cuáles eran sus pensamientos respecto al tema.

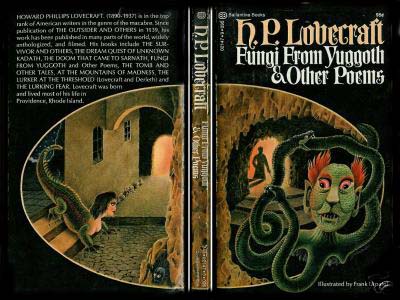

Setas alucinógenas.

Siempre me han gustado las setas. De pequeño iba al bosque con mis abuelos a buscar fredolics, rovellons, bolets de pastor, crueldes y otras variedades de hongos que, cuando llegábamos a casa, limpiábamos, cocíamos a la brasa y comíamos con satisfacción (con perejil, aceite, o con all-i-oli) introduciendo una parte de la naturaleza salvaje de las montañas en nuestro interior. Puede que sea por este motivo personal que, cuando supe que Lovecraft había reunido una serie de poemas bajo el título de Hongos de Yuggoth, babeé un poquito y me relamí los labios (además no podía obviar la leyenda de los hongos de Gaudí y los efectos geniales que hipotéticamente provocaron a creadores de todas las épocas). La expectativa me resultaba jugosa. La fría y cruda verdad fue diferente a lo esperado, casi siempre lo es - aunque en contadas ocasiones, hay que reconocerlo también, supera las expectativas -. Bueno, el caso es que los versos de Lovecraft no consiguieron conectar con mi lírica interna, pero es cierto que hay en ellos algunas frases que conducen a parajes oníricos de belleza estética digna de recordar. Y eso siempre es de agradecer en un mundo tan cruel e insano como este, dominado tiránicamente por el Rex Mundi de los huevos (y contra el que lucharon acérrimamente los cátaros). Es el mundo onírico uno de los pocos refugios que nos quedan para resistir el paso del tiempo y las tempestades de empresas, hipotecas, teléfonos móviles, enfermedades y otras maldiciones que nos acosan cotidianamente en el lugar más insospechado. Lovecraft no hizo los paraísos artificiales como Baudelaire, a menara de ensayo, sinó que creó sus propios hongos para uso exclusivo y, consumiéndolos, llegar a cotas intangibles del ser humano para, desde allí escribir sensaciones y describir los paisajes y formas que veía en sus denominados ensueños, pero que formaban parte de su más verdadera realidad, donde más se sentía a gusto, como en casa.

El animal humano.

"Mi odio hacia el animal humano crece a oleadas cuantos más miserables veo", decía Lovecraft, con toda razón. Han pasado bastantes años, desde que pronunció esa frase y, sin embargo, hoy en día no hay que andar muy lejos, para ver lo mismo: en la calle, en el súper, en el metro, en el trabajo e incluso en casa bajo el mismo techo. Terrible. El animal humano no ha evolucionado en nada respecto a su intelecto, acaso ha involucionado degenerando hacia cotas consumistas de enfermizas consecuencias, físicas y psicológicas. Pero Lovecraft tuvo su armadura, su secreto para resistir ante la furibunda multitud. ¿Qué se puede hacer cuando la inmundicia te rodea? Refugiarte, protegerse. ¿Dónde? En tu propio caparazón humano. ¿Y cómo se hace eso? Sabiendo quién eres, de donde vienes, dentro claro está de las restringidas limitaciones que nos condicionan. ¿Cómo? Buscando nuestros orígenes, desempolvando nuestros ancestros. Así, en momentos críticos siempre nos podemos apoyar en el sentimiento íntimo de "ser de una tierra" o "ser de un linaje" que, de alguna manera nos hace creer que "somos únicos, especiales" y nos obliga a tirar para adelante manteniendo las formas más o menos convenidas socialmente y no arrojar la vida por la borda. Eso es lo que hizo Lovecraft: se apoyó en sus propios valores para continuar soportando los sinsabores de la existencia. Buen reflejo de ello es que muchos de sus personajes literarios siempre andan buscando datos genealógicos (- leer La sombra sobre Innsmouth o El grabado en la casa, entre otros muchos -). Asimismo, Howard Phillips Lovecraft mantuvo siempre, y defendiendo a capa y espada, su condición de caballero anglosajón dieciochesco estricto, demostrando además una admirable fortaleza interior - ¿madurez? - al no dejarse llevar nunca por los criterios de la moda ni por otros de similares características, llegando a tener una coherencia y lógica interna rigurosas con sus propios credos. Hoy en día, por sus vestimentas y maneras, seguro que sería calificado dentro de las tribus urbanas de los "siniestros" o "góticos". En fin...

Conclusión.

A modo de epílogo, conclusión y finalización de esta especie de artículo - o llámese como se quiera - que me ha salido, decir que Lovecraft se ha convertido para mi en parte de la familia. Es decir, que lo considero como a un hermano, sobrino o tío. Un amigo, en definitiva. Igual que muchos otros que reposan en sus tumbas desde hace decenios o siglos: Baudelaire, Maupassant, Byron, Villiers de l'Isle-Adam, Percy Shelley, Verlaine, Toulouse-Lautrec, Sheridan Le Fanu y tantos otros conforman a mi entorno un grupo de colegas ideales, con los cuales me apunto a menudo a salir de copas y de aventuras (psicofonías en pueblos abandonados, visitas a castillos derrumbados de difícil acceso, incursiones en cementerios olvidados, paseos nocturnos por las calles vacías de la ciudad...) Es curioso comprobar que tenga más amigos muertos que amigos vivos. Pueda que sea porque ellos no discuten mis decisiones y yo sea muy egoísta y egocéntrico. Es posible, aunque tengo que confesar que me fascina la ligazón íntima que mantengo con ellos a través de sus escritos (es una especie de telepatía auténtica con seres muertos, que al menos funciona por un canal ¿quién puede negarlo?). Yo recojo sus pensamientos (que me llegan a través de lo que escribieron) y les transmito los míos (que ignoro si les llega o no). Es triste que no lleguen a saber nunca que su labor en esta miserable tierra sirvió para algo. Pero por suerte seguramente ya no les importa ni un pimiento.

Este Artículo de Emili Gil, co-director de Lovecraft Magazine, se publicó originariamente en la Página Web Corte de Lucifer. Su autor lo ha revisado, corregido y ampliado para su publicación en la Nueva Logia del Tentáculo.

© 2004